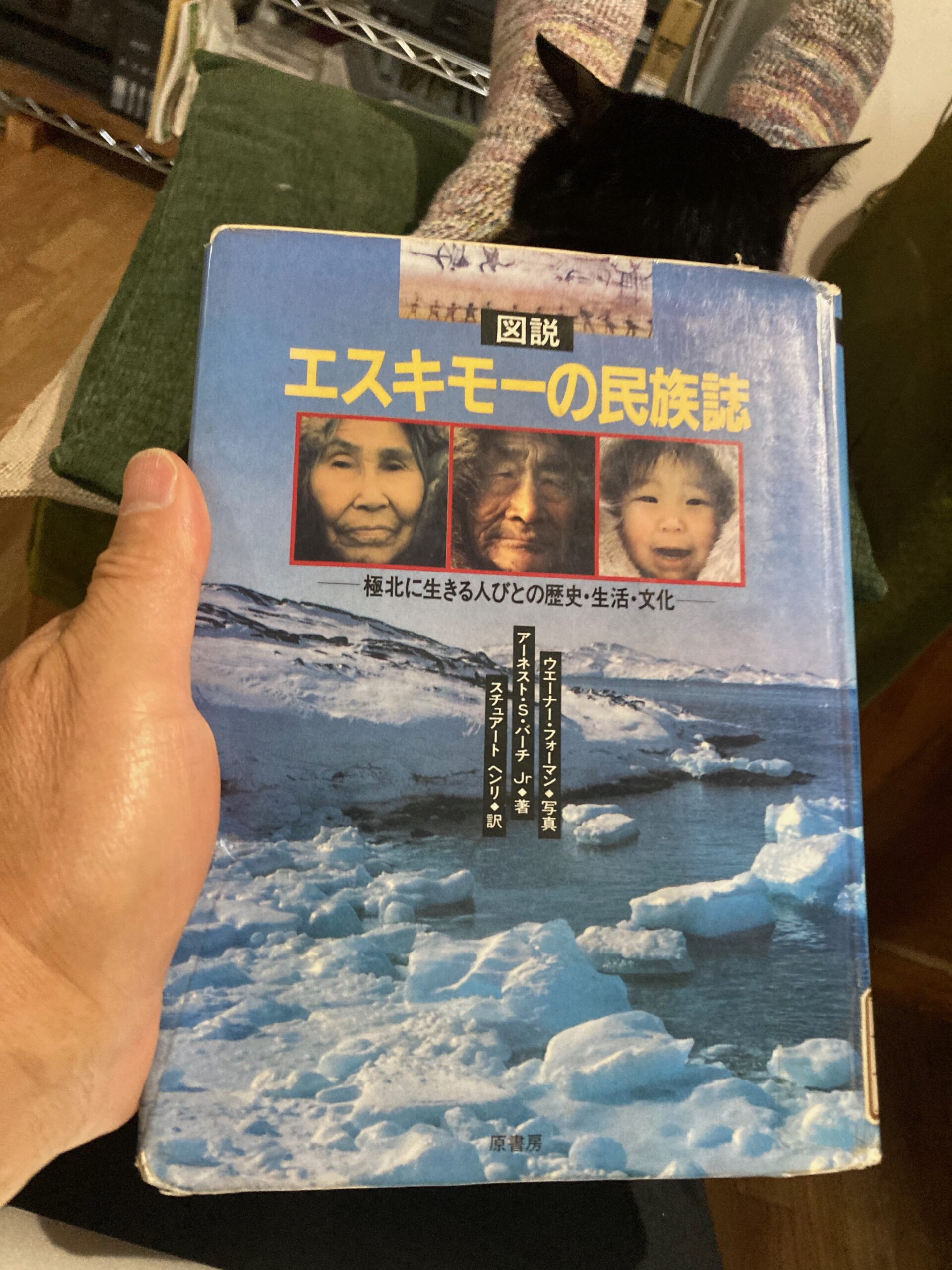

本場のエスキモーやイヌイットはどんなイグルーを作っているのか、本を読んでいます。図書館で見つけたこの本は写真の質もとても高くて、民族誌全般と民族史にも詳述がありました。1991年の訳本です。

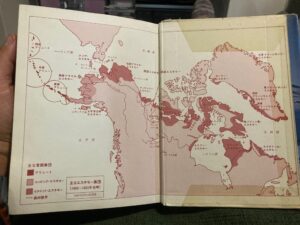

点線のところが樹林限界です。

エスキモーはU.S.A.領のアラスカ州、イヌイットはカナダ領の呼び名です。この本ではエスキモーで両方を指しています。

エスキモー、イヌイットの住んでいるところは日本の高山の樹林限界以上

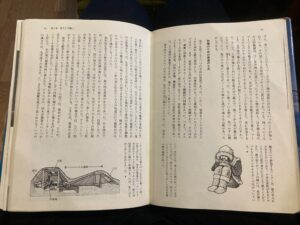

まず驚きなのは、彼らの生活圏は完全に樹林が無いことです。日本で言えば北アルプスの2500m以上、北海道の1500m以上。つまり、風を防ぐ樹林がなく、家を作る樹木が生えてないところをわざわざ選んで住んでいる。樹林の領域には別の北米先住民クリー族とかアサバスカ族インディアンとかが住んでいて、別の狩猟、居住形態でした。エスキモー、イヌイットの住居は基本は竪穴で、流木やクジラの骨で屋根を組み、芝苔や獣皮、樹皮などを載せたものでした。獲物を追いかける移動生活だったので、この材料での簡易テントでした。

流木が豊富なマッケンジー川河口以西の地域の丸太組住居

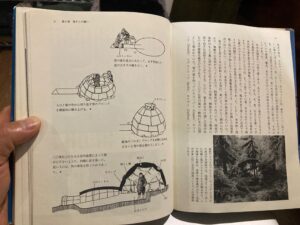

屋根ははめ込み式、壁はパネル式の高等テクです。かるかた雪でなくては作れないし、幾何学的整形技術も問われる。毛皮で内張り。海獣の油を燃やして暖をとり、20度近くになる。

流木が少なく、年中風が強い中部極北地方だけで、イグルーなのです。

「雪の家を造るときに材料とされる雪は、特殊なナイフで簡単に切り出され整形することができる。ただし、家を造るのに適した雪があるのは中部極北地方だけであり、ここだけは一般的に冬の住居として使われていた。雪の家を作っていたコッパー(Copper)、ネツリック(Netsilik)、イグルーリック(Iglulik)、カリブー(Calibou)、ケベック(Quebec)、のエスキモーは途方もなく広い地帯にわたって散らばっているが、彼らは全エスキモーの人口の8%に満たなかった」

エスキモーが全員イグルー住居というわけではなかったのですね。ただの雪ではなく、イグルー作りに適した軽くて硬い雪(イグルスキーは「かるかた雪」と読んでいます)のある特に厳しい地方だけです。この雪は日本の山でも低温で強風の3000m地帯にはありますが、もっと標高の低い、気温の上がる場所では無く、そう簡単に整形できません。イグルスキー式は重くて硬い雪でも作れるように改良した登山用なのです。

アザラシ猟

人の姿のカカシ、イヌクシュク

イヌクシュクはヌナブット準州の州旗にも。世界の国旗大百科より

なぜそんなに厳しいところを住処にしたのか

樹林帯で暮せば楽なのになぜ?と今の人は思いますが、エスキモーに言わせれば、そこが宝の山だったから敢えて住んでいたのです。栄養たっぷりなアザラシなどの海獣や、カリブー、トナカイなど、そこにしか居ないごちそうが居たからなんですね。この本には、息を吸いに氷の穴のところに上がってくるアザラシを何時間も待ち伏せしてモリで仕留める猟や、カリブーを湖などに追いこんで仕留めるためのカリブーフェンスとして、石で積んだカカシ(イヌクシュク)を使った猟の方法がたくさん紹介してあって、とてもおもしろかったです。

言語グループの地図。ウィキペディアより

もちろん、今の住民たちは1950年代以降は急速に大量消費、石油エネルギー社会の影響を受けていて、住居も猟の方法も違います。でもまだ三代前の技術を継承する人は居て、伝統文化の継承も一部で行われています。いづれ交流したいと思います。

図説・エスキモーの民族誌ー極北に生きる人びとの歴史・生活・文化ー

ウェーナー・フォーマン 写真

アーネスト・S・バーチJr. 著

スチュアート・ヘンリ 訳

原書房1991

コメント